在艺术与传媒学院,活跃着一支由88名学生党员(含预备党员)组成的“新青年”党员先锋队。这支队伍平均年龄 21 岁,涵盖新闻学、数字媒体艺术、环境设计、网络与新媒体等8个专业,既有连续三年获校级奖学金的“学习标兵”,也有深耕专业实践的“科创能手”。他们以“让党员成为学风标杆,让先锋力量带动全员共进”为目标,从课堂督导、精准帮扶到氛围营造,用实际行动破解学风难题,成为学院学风建设的“新引擎”。

党员督学:从“松散课堂”到“有序课堂”,做学风建设的“监督岗”

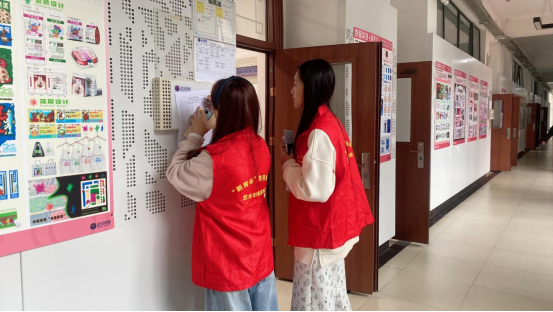

面对部分班级存在的上课迟到、玩手机、缺勤等问题,先锋队率先扛起“督学责任”,成立“党员学风督导队”,建立起“定点分包+随机巡查”的双重监督机制。88名党员每两人认领1个班级,每周固定2次提前10分钟到教室清点人数,记录出勤情况;随机1次在课堂中观察学生听课状态,重点关注是否有睡觉、玩手机等影响课堂秩序的行为,并详细填写《学风督导台账》,每周向学院反馈数据,形成“发现问题—反馈问题—解决问题”的闭环。

起初,有同学对查课不理解,认为“党员查课是多管闲事”。新闻学专业党员李伟静在查课中发现,个别班级出勤率长期低于85%,且课堂上有近半数同学低头玩手机。他没有简单记录了事,而是主动与辅导员沟通,了解到该班级部分同学因对专业兴趣不足、沉迷游戏而疏于学习。针对这一情况,李伟静带领督导队成员调整工作方式:查课时不仅记录出勤,还会观察学生的听课专注度,课后主动与缺勤、走神的同学聊天,倾听他们的困惑。这种“不只是监督,更是关心” 的做法,让同学们逐渐放下抵触,学风督导工作也得以顺利推进。短短一个月,该班级平均出勤率从82%提升至 98%,课堂玩手机现象减少近70%。

党员导学:从“被动补习”到“主动帮扶”,做学业进步的“引路人”

先锋队深知,查课只是手段,帮助同学提升学业才是最终目的。他们提出“督学+导学”双轨并行模式,针对学习困难的同学开展精准帮扶,让党员成为身边的“学业导师”。

视觉传达设计专业党员王语涵,在查课中发现同专业2名同学因 PS、AI等软件操作不熟练,多次缺席专业实践课。她主动找到这两名同学,了解到他们因基础薄弱而产生畏难情绪。王语涵没有直接“灌输式”补习,而是根据课程进度,每周在实验室开设2次“软件小课堂”,从基础操作步骤教起,结合课程作业案例拆解难点,还把自己整理的操作技巧手册分享给他们。遇到同学有疑问,她总是耐心解答,甚至牺牲周末时间陪他们练习。期末时,这两名同学不仅顺利通过了专业实践课考试,还在课程作业评比中获得了“优秀奖”。

像这样的帮扶案例,在先锋队中还有很多。针对不同专业的学习难点,党员们组建了“新闻写作帮扶组”“设计软件攻坚组”“理论知识背诵组”等多个专项帮扶小组,采用“一对一”或“一对多”的形式,对接专业教师梳理知识重点,制定个性化学习计划。环境设计专业党员张悦,为帮助班级3名同学应对专业课程考试,每天晚上在团学联办公室带领他们练习手绘技巧,分析优秀作品的构图、色彩搭配,还模拟考试场景让他们限时完成作业。最终,这3名同学的专业成绩均从“及格线边缘”提升至“良好”以上,班级专业课程及格率达到100%。

党员领学:从“个体优秀”到“集体向上”,做学习氛围的“营造者”

为了让学风建设从“少数带动”走向“全员参与”,先锋队发起 “晨读晚研”活动,由党员带头领学,带动全院同学形成“比学赶超”的学习氛围。

每天7:30在5号学院楼,党员们会提前备好专业经典书籍——新闻学专业党员领读《新闻学概论》,梳理新闻理论框架;环境设计专业党员带领大家赏析优秀设计案例,讲解设计理念;数字媒体艺术专业党员则分享行业前沿动态,拓宽同学们的视野。起初,参与晨读的同学寥寥无几,但党员们从不间断,即使是寒冷的冬天,也依然准时到场。渐渐地,越来越多的同学被吸引,晨读人数最多时达到400余人,成为校园里一道亮丽的“晨读风景线”。

晚上18:30,“晚研”活动准时在自习室开展。党员们根据课程进度,组织大家围绕专业难题展开讨论,分享学习心得。新闻学专业的“新闻策划研讨会”,党员带头提出选题思路,引导同学们从选题立意、采访对象、写作结构等方面深入探讨;环境设计专业的“方案互评会”,党员主动展示自己的设计方案,接受同学们的批评建议,同时也真诚地为其他同学的方案提出修改意见。这种“开放、互助、共进”的研讨氛围,让同学们不再“闭门造车”,而是学会在交流中提升自己。

此外,党员们还主动分享学习资源,建立“专业学习资料共享群”,上传课件、复习笔记、考研真题等资料200余份;定期组织“学习经验分享会”,邀请专业成绩排名前10%的党员和学长学姐,分享时间管理方法、备考技巧、科研竞赛经验等。在先锋队的带动下,学院形成了“课前主动预习、课上认真听讲、课后积极研讨”的良好学风,专业成绩优良率逐步提升,考研上岸人数也较去年有了增加,在各类专业竞赛中获奖人数同比增长。

党员帮扶:从“求职迷茫”到“成功入职”,做就业路上的 “护航者”

面对高校毕业生就业竞争加剧、部分同学求职迷茫的困境,“新青年”党员先锋队迅速组建 “党员就业帮扶小分队”,45名毕业生党员全员参与,以“一对一精准对接、全过程跟踪服务”为核心模式,把就业帮扶的“责任旗”扛在肩上,让党员成为毕业生求职路上的 “贴心人”与“助推器”。

帮扶工作开展前,小分队和辅导员一起先做“功课”——通过线上问卷调研、线下座谈交流、一对一深度访谈等形式,全面摸清学院 19名就业困难毕业生的情况:既有因专业基础薄弱、缺乏实习经历而不敢投简历的,也有因求职目标模糊、不知如何规划职业方向的,还有专注考研却担心“二战” 失利、想提前找工作“保底”的。

针对每一名困难毕业生的不同需求,党员们建立起“一人一策” 帮扶台账,详细记录学生的就业意向、专业短板、求职进度、帮扶措施等信息。产品设计专业党员张佳俊,在对接毕业生陈同学时发现,她虽然软件操作能力强,但性格内向、害怕面试,多次因紧张发挥失常而错失机会。张佳俊在台账中特意标注“重点突破面试沟通能力”,并制定了“简历优化—模拟面试—心理疏导”的三步帮扶计划,确保帮扶精准到“点”、落实到“人”。

党员们坚持“帮扶不止步、服务不中断”,对每一名对接的毕业生进行全过程跟踪,直到他们成功就业。环境设计专业党员颜欢欢对接的毕业生李同学,是典型的“专业基础弱、求职屡屡碰壁”——投出的10余份简历石沉大海,好不容易收到面试邀请,却因对设计软件操作不熟练、无法清晰讲解作品集而失败。

颜欢欢没有让他“放弃”,而是从基础开始帮他补:每天晚上陪他练习PS、CAD软件操作,针对岗位需求帮他重新整理作品集,突出他擅长的手绘优势;联系自己实习过的设计公司,帮他争取到“实习 + 面试”的机会;面试前一周,每天和他模拟面试场景,教他如何用 “STAR 法则”讲述实习经历,如何应对“你的设计和其他候选人比有什么优势”等难题。最终,李同学凭借扎实的准备,成功通过面试,入职这家设计公司。入职后,颜欢欢还时常和他沟通工作情况,帮他解决初入职场的困惑,真正做到“扶上马、送一程”。

在党员们的带动下,学院就业帮扶成效显著:19名困难毕业生中,全部成功找到工作,实现“帮扶一人、就业一人”的目标;全院毕业生就业率稳步提升,其中党员帮扶对象的就业率达100%。这支 “党员就业帮扶小分队”,用实际行动证明了“一名党员就是一面旗帜”,也让“就业路上不孤单,党员陪你一起闯”成为学院毕业生口中的暖心口号。

从课堂上的“监督者”,到学业上的 “帮扶者”,到学习氛围的 “营造者”,再到就业路上的“护航者”,艺术与传媒学院“新青年”党员先锋队,用党员的担当与热情,点燃了全院同学的学习热情,让 “一名党员一面旗,带动一片好学风”的理念落地生根,为高校学生党员引领学风建设提供了生动实践。